寿司は千年でここまで進化した!「なれずし」から江戸前へ

食のこと

お寿司と聞くと、つややかな酢飯の上に新鮮な魚、いわゆる握り寿司を思い浮かべる人が多いでしょう。

.jpg)

でも、この形になったのは、ほんの200年前のこと。

実はそれより1000年以上も前から、日本には“まったく違う姿”の寿司が存在していたのです!

実は、寿司はもともと魚を長く保存するための発酵食品。

それが時代とともに姿を変え、江戸の町で握り寿司として花開き、今や世界中で愛される料理に進化したのです。

今回は、奈良時代の「なれずし」から、江戸っ子が生んだファストフード「握り寿司」への大変身、そして現代に受け継がれる江戸前寿司の技まで、千年にわたる寿司の旅をたどっていきましょう。

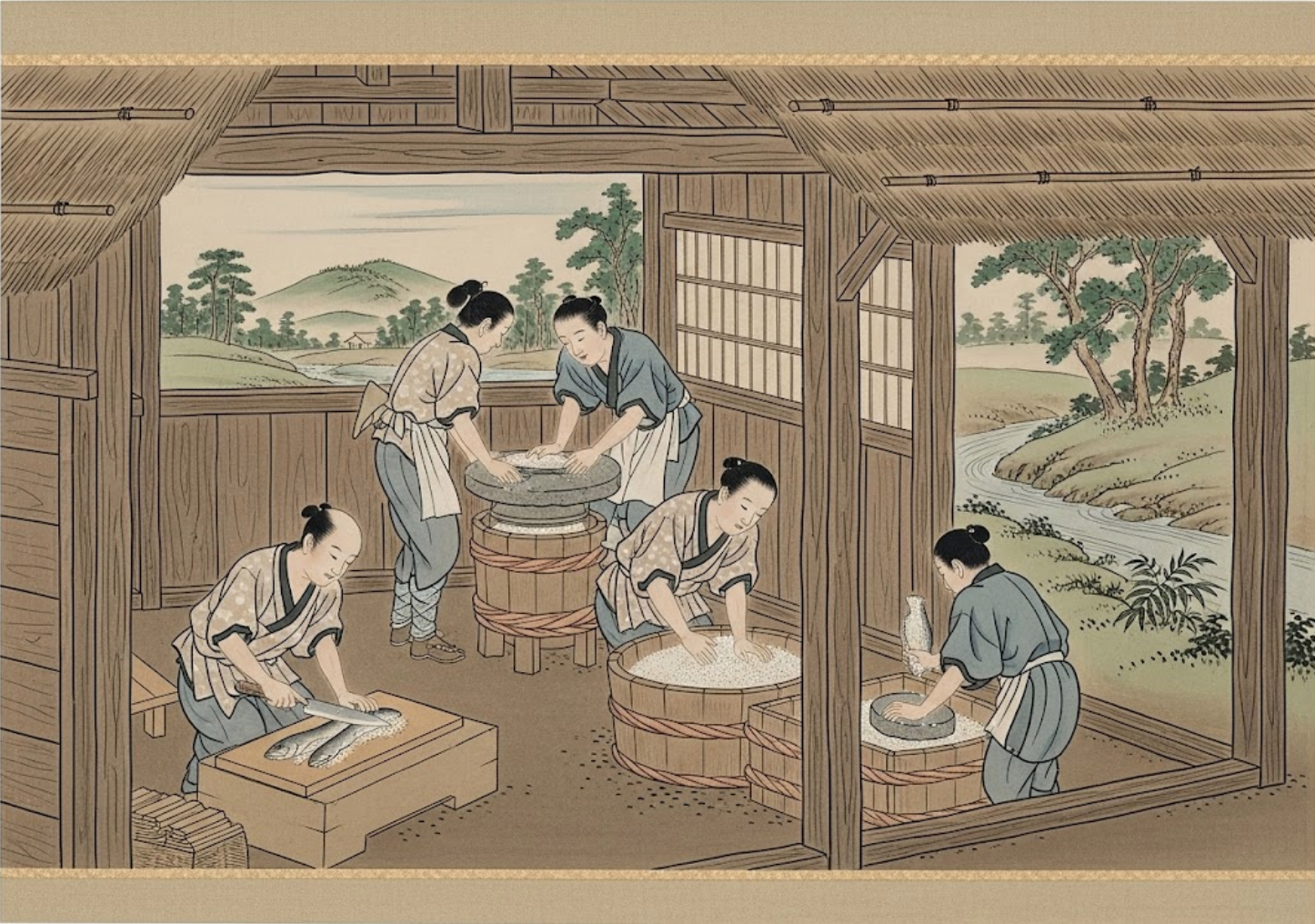

寿司の始まりは発酵グルメだった

物語は、冷蔵庫など影も形もない奈良時代から始まります。

魚を長く保存するために生まれた知恵が「なれずし(熟れ寿司)」です。

これは、漬けにした魚をご飯に敷き詰め、重石をして自然発酵させるもの。

数か月から、ものによっては1年以上かけて熟成させる方法です。

ご飯の乳酸発酵が腐敗を防ぎ、独特の風味を生み出します。

初期のなれずしでは発酵しきったご飯は食べず、中の魚だけを口にしました。

現在も滋賀県の「鮒ずし(ふなずし)」などが、この姿を今に伝えています。

.jpg)

▲滋賀県の名物「鮒すじ」

発酵から即席へ…中間形態の寿司たち

やがて、発酵期間を短くしてご飯も一緒に食べる「生なれ」や、木枠で押し固めた押し寿司が登場します。

これらは、今も関西の箱寿司やバッテラとして親しまれていますね!

握り寿司は、こうした短期保存型の寿司文化の延長線上に生まれたと考えられます。

▲関西で親しまれているバッテラ

江戸っ子が愛した立ち食い寿司の誕生

そして時は経ち江戸時代。人口100万人を超える大都市・江戸。

忙しい江戸っ子にとって、数か月も待つなれずしは日常の食事には向きません。

そこで登場したのが、発酵を待たず酢飯で作る早ずしでした。

炊きたてのご飯に酢を混ぜ、すぐに食べられるこの方法を握り寿司に応用したのが江戸の寿司職人たちです。

.jpeg)

中でも花屋与兵衛は、握り寿司を屋台で売り出した人物として知られています(※諸説あり)。

江戸湾で獲れた魚介をその場で握り、客が立ったままパクッと食べる。

まさに、当時の“ファストフード”でした。

ちなみに「江戸前」とは、江戸湾(今の東京湾)で獲れた魚介のこと。

時代が進むにつれ、この言葉は「江戸風の寿司」という様式そのものを指すようになりました。

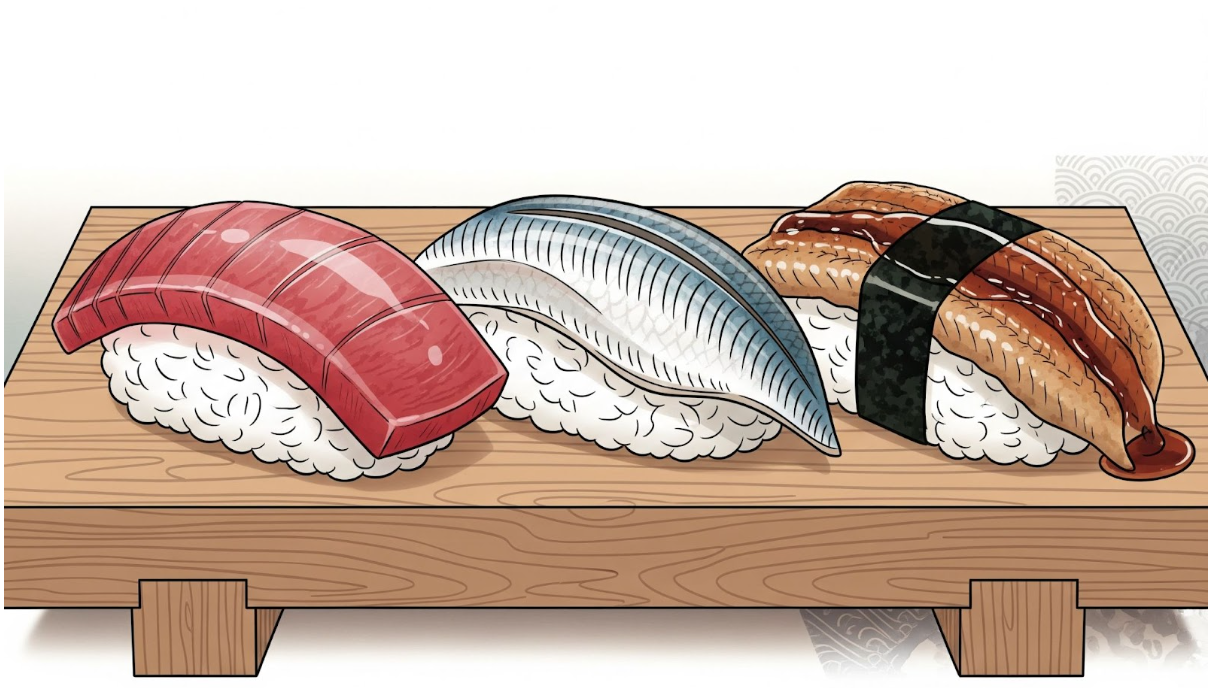

江戸前寿司はひと手間の芸術だった

現代の寿司と比べると、江戸時代の握りはネタも大きさも少し違ったんです。

必ずひと手間を施す

冷蔵技術がない時代、生魚はすぐ傷むため、そのまま使うことはほとんどありません。

塩や酢でしめる、煮る、漬けるなど、保存性と旨味を高める工夫が必須でした。

- まぐろ:醤油に漬けるヅケ

- こはだ:塩と酢でしめる酢締め

- 穴子・蛤:甘辛いタレで煮る

- 芝海老:さっと茹でる

こうした“ひと手間”こそ、江戸前寿司の真髄なのです。

サイズは今より大きかった

明確な記録はないものの、当時の握りは現在よりずっと大きく、一口では食べきれないほどだったと伝えられています。

2〜3貫食べればお腹いっぱいになる、庶民に優しいボリュームでした。

現代の寿司にも江戸のDNAが生きている

.jpg)

明治時代には氷の流通が広まり、生のネタも使われるようになります。

明治以降、屋台から店舗への移行が徐々に進み、特に戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、カウンターで食べるスタイルが定着。

全国へ、さらに海外へと広がり、世界中で愛される料理となりました。

次に寿司を食べるとき、その一貫に込められた長い歴史を思い浮かべてみてはいかがでしょうか?