眼、肌、髪、爪の健康を維持する、ビタミンAの基本を知る。

栄養科学

目次

ビタミンAの機能

ビタミンAの消化、吸収、代謝

ビタミンAの摂取量

過不足のリスク

ビタミンAが多く含まれる食品10品目

油脂に溶ける栄養素の1つで、別名レチノイドと呼ばれます。

ビタミンAと呼ばれる化学物質は約50種類存在し、その種類によって利用効率は異なります。

動物性の食品に含まれるビタミンAはレチノールやレチナールなどがあり、植物性の食品に含まれるビタミンAはβカロテンやβクリプトキサンチンなどがあります。

動物性の食品に含まれるビタミンAの方が利用効率は高いです。

ビタミンAの機能

眼の健康を維持する

ビタミンAは網膜を保護したり、光に対する反応に関わったりすることで眼の健康維持に役立ちます。

ただ、視力アップに繋がる栄養素ではありません。

全身の肌や粘膜の健康を維持する

皮膚や粘膜を構成する細胞の形成や維持に必要な栄養素です。

全身の皮膚のみならず、呼吸器や消化器などの粘膜も、正常な細胞の形成と維持にビタミンAを必要とします。

ビタミンAの消化・吸収・代謝

動物性食品に含まれるビタミンAは吸収率が高く、排出されにくい

動物性食品からは主にレチニル脂肪酸エステルとして摂取されます。

レチニル脂肪酸エステルは小腸で吸収されてレチノールとなり吸収され、肝臓に貯蔵されます。

吸収率は70〜90%と効率よく、体外に排出されにくいという特徴を持っています。

植物性食品に含まれるビタミンAは吸収率が低い

植物性食品からはβカロテンをはじめとするカロテノイドとして摂取され、小腸で酵素の働きによってレチノールに変化し、ビタミンAとして働きます。

このように、植物性食品に含まれるビタミンAと呼ばれる物質は体内で変換されることで活性を示すようになるので、植物性の食品に含まれるビタミンAはプロビタミンAとも呼ばれます。

プロビタミンAの種類によって吸収率は異なりますが、平均で14%程度です。

プロビタミンAの場合、ビタミンAが体内に十分に貯蔵されているとビタミンAに変換されずに排泄されていきます。

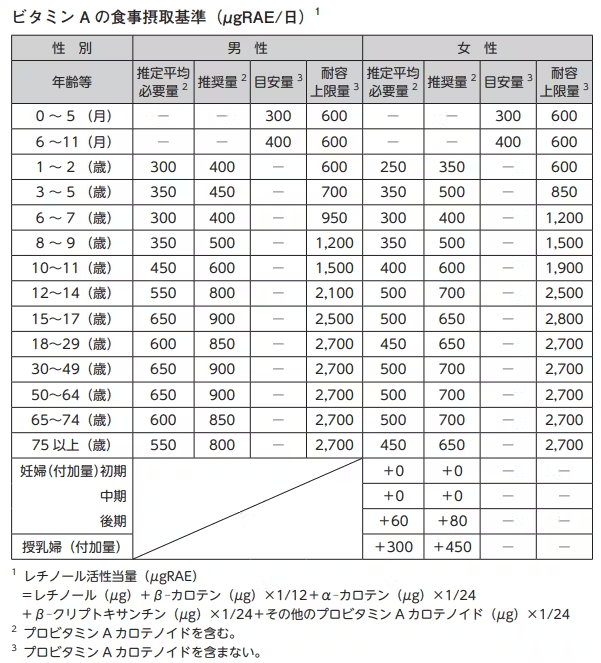

ビタミンAの摂取基準

食事から摂取されるビタミンAは、体内でレチノールとして働きます。

植物性食品に含まれるビタミンAは体内の酵素による変換を通じてレチノールになるため、動物性食品に含まれるビタミンAよりも利用率が少なくなります。

例えばβカロテンの利用率はレチノールの1/12、βクリプトキサンチンは1/24程度になります。

こうした食品による利用率のばらつきから、ビタミンAの摂取量は、レチノール活性当量としてμgRAEという単位で表されます。

日本人の食事摂取基準(2020年度版)では、成人の男女で650〜900μgRAE/日、耐容上限量は2700μgRAE/日が推奨量とされています。

過不足のリスク

サプリやレバーの大量摂取で頭痛や脱毛などがおきる

急性の過剰症では頭蓋骨内部の圧力が上昇することで脳を圧迫し、頭痛、吐き気、嘔吐などが起こる場合があります。

慢性的に摂りすぎると頭痛や皮膚疾患、脱毛、筋肉痛、脂肪肝などがみられることがあります。

また、妊娠初期の過剰摂取は胎児の奇形が発生する可能性が上がるとされています。

こうした健康障害はサプリメントや大量のレバー摂取によって健康障害が報告されています。

ビタミンA(レチノール)が肝臓に多く含まれすぎて日本で食べることが禁止されている魚(イシナギ)があるほどです。

一方、野菜から摂取されるプロビタミンAに関しては、体内に十分蓄積されているとビタミンAとして体内に吸収されなくなります。

そのため野菜から摂取するビタミンAに関しては過剰症のリスクが低いと考えられます。

欠乏すると眼が悪くなる

成人の場合、暗い所で物を見る機能が低下し、夜盲症(鳥目)を発症することがあります。

また、皮膚や粘膜が乾燥します。

乳幼児の場合は、眼が異常に乾燥する角膜乾燥症が起こり、悪化すると失明に至るおそれがあります。

他にも、成長障害が起こる場合があります。

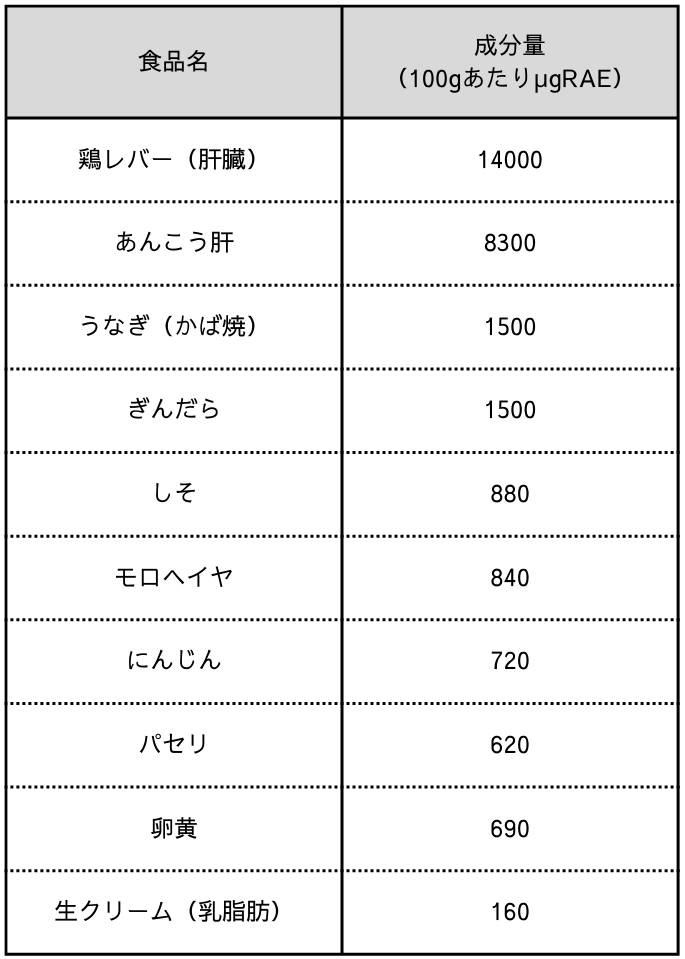

ビタミンAが多く含まれる食品10品目

レチノールはレバー等の動物性食品に、βカロテンは緑黄色野菜に多く含まれます。

脂溶性ビタミンのため水洗いで失われることはあまりなく、油を用いた調理で吸収力が高まります。

ごま和えなどでもごまに含まれる油脂によって吸収率を上げられます。

緑黄色野菜の定義は原則として、可食部100gあたりβカロテンを600μg含む野菜です。

緑黄色野菜の簡単な判別方法は、色の濃さです。

かぼちゃやほうれん草のように切った時に中まで色のついているものが緑黄色野菜です。

反対に、なすのように皮の色が濃くても内側が白い野菜は緑黄色野菜には含まれません。

緑黄色野菜ほどではありませんが、果物にもビタミンAは含まれています。

赤肉種のメロン(300μg/100g)や温州みかん(92μg/100g)などに多く含まれています。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

文部科学省(2015)「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

奥恒行、柴田克己(2017)「基礎栄養学(改訂第5版)」

上西一弘(2016)「栄養素の通になる」女子栄養大学出版部

田知陽一(2018)「栄養科学イラストレイテッド基礎栄養学第3版」羊土社