骨や歯をつくる、カルシウムの基本を知る。

栄養科学

目次

カルシウムの機能

カルシウムの消化、吸収、代謝

カルシウムの摂取量

過不足のリスク

カルシウムが多く含まれる食品10品目

原子番号20のアルカリ土類金属です。

体に最も多く含まれるミネラルで、リンやマグネシウムと一緒に働いて健康な骨や歯をつくる栄養素です。

体重の1~2%を占め、そのうち99%は骨や歯に存在し、約1%は血液や細胞に含まれています。

カルシウムの機能

骨や歯の主要な成分になる

カルシウムは骨や歯といった組織で体を支える働きをします。

「丈夫な骨や歯を維持する」「骨折のリスクを低減させる」といった効果があります。

神経や筋肉、ホルモンにも関係する

カルシウムは骨のイメージが強いですが、神経伝達や心臓の拍動、筋肉の収縮、ホルモン分泌を正常に保つためにも働きます。

体が機能するためのあらゆる場面で働きます。

カルシウムの消化・吸収・代謝

小腸で吸収され、吸収率は25~30%

食事で摂取されたカルシウムは小腸で吸収されます。

その吸収率は年齢、妊娠・授乳、その他の食品の成分などに影響を受け、成人では25~30%程度です。

ビタミンD、アルギニンやリジンなどのアミノ酸にはカルシウムの吸収を促進する効果があります。

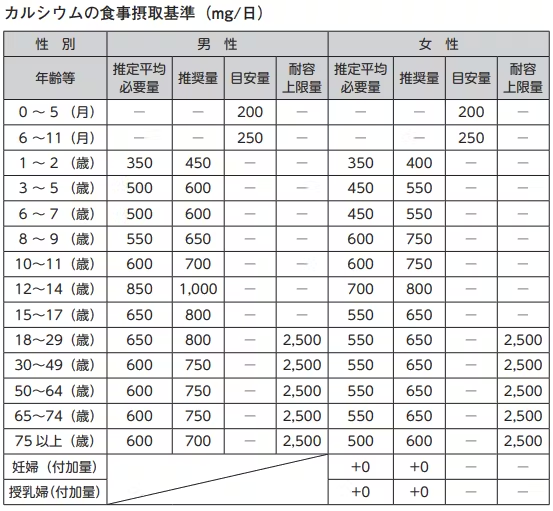

カルシウムの摂取量

日本人の食事摂取基準(2020年度版)では、成人の男女で、650~800mg/日摂取が推奨量とされています。

栄養向上基準*では、2022年5月時点の米国の食事摂取基準の推奨量を参照し、以下の通り至適量を定めています。

- 18〜50歳:男性1,000 mg/日、女性1,000 mg/日

- 51~64歳:男性1,000 mg/日、女性1,200 mg/日

過剰症の報告があり、上限量が定められています。

*栄養向上基準とは、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」に加え、ユカシカドが独自に策定した「至適量」を用いた、より満たされた栄養状態を目指すための基準です。

過不足のリスク

高カルシウム血症などの過剰症があるが、通常の食生活で摂りすぎを心配する必要はない

過剰摂取によって前立腺がん、腎臓結石や軟骨組織石灰化症、鉄や亜鉛の吸収障害などが発生します。

過剰症としては高カルシウム血症が知られています。

嘔吐や脱力感などが起き、重症化すると昏睡や心停止が起きる病気です。

一般的な食生活で摂りすぎることはほとんどありません。

サプリを使用する場合は耐容上限量を考慮しましょう。

不足すると骨や歯の形成が阻害される

欠乏すると骨や歯の形成に障害が起きます。

欠乏症として、大人では骨が脆弱で曲がりやすくなる骨軟化症、骨粗鬆症、子どもではくる病があります。

くる病は骨軟化症と同様の症状です。

また、カルシウムの欠乏が慢性的になると「カルシウムパラドックス」という現象が起きます。

骨に存在したカルシウムが血液へ必要以上に溶け出てしまい、余分なカルシウムが血管などに沈着することで、様々な症状を招く恐れのある現象です。

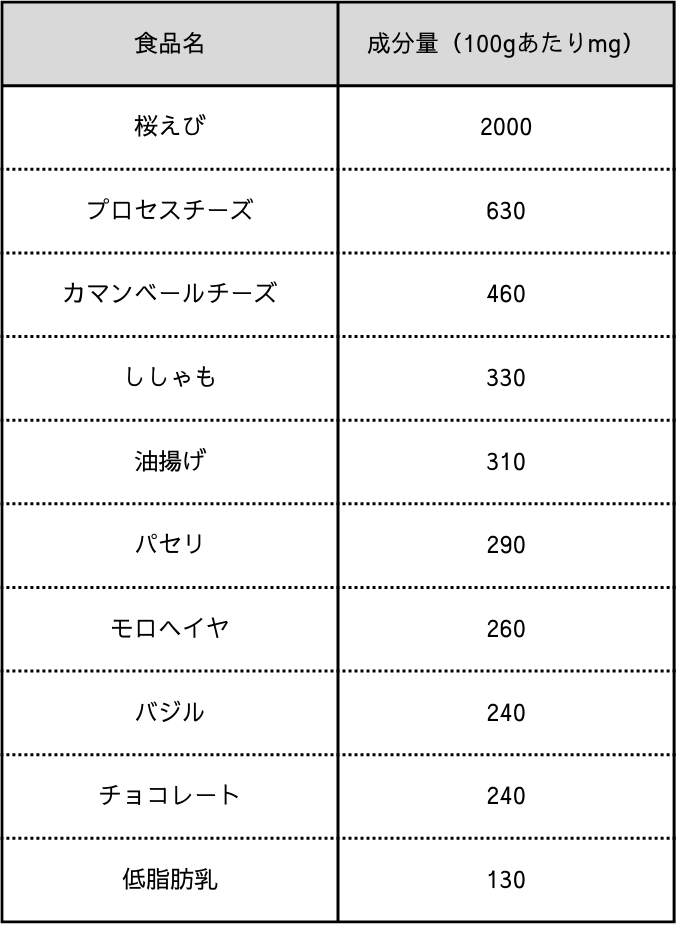

カルシウムが多く含まれる食品

牛乳・チーズなど乳製品、えびやししゃもなど魚介類、パセリやモロヘイヤ、バジルなどの野菜にも含まれています。

牛乳にはカルシウムの吸収を良くするカゼインホスホペプチド(CPP)や乳糖(ラクトース)が含まれます。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

文部科学省(2015)「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」

上西一弘(2016)「栄養素の通になる」女子栄養大学出版部

奥恒行、柴田克己(2017)「基礎栄養学(改訂第5版)」南江堂

田知陽一(2018)「栄養科学イラストレイテッド基礎栄養学第3版」羊土社

田中明、宮坂京子、藤岡吉夫(2015)「栄養科学イラストレイテッド臨床医学 疾病の成り立ち改訂第2版」羊土社

内藤博(1986)「カゼインの消化時生成するホスホペプチドのカルシウム吸収促進機構」日本栄養・食糧学会誌