DNAは韓国、育ちは日本?焼肉の意外なルーツとは

食のこと

今や国民食の焼肉。

でも「これって韓国料理?日本料理?」「いつから始まったの?」と聞かれたら、意外と答えに困りませんか?

そのルーツは、朝鮮半島の食文化を源流に、戦後の日本で花開いた物語。

今回はちょっと意外な、焼肉の誕生秘話をご紹介します!

焼肉の源流は約1700年前から

焼肉の源流、つまり肉をタレに漬け込んで焼く文化は、朝鮮半島にあります。

これは、古くから伝わる韓国料理「プルコギ」などの料理をイメージするとわかりやすいですね。

焼肉のルーツは、古代朝鮮の高句麗(こうくり、紀元前37年~668年)で食べられていた「貊炙(メクチョク)」という肉料理に遡ります。

貊炙は、タレに漬け込んだ肉を串に刺して直火で炙り焼く料理で、そのおいしさは中国の歴史書にも「高句麗の特産品」として記録が残るほどでした。

この料理が食べられていたのはおよそ1700年前にもなり、後のプルコギなどの原型になったと考えられています。

一方で、私たちが慣れ親しんでいる「網で肉を焼き、タレにつけて食べる」という現代的なスタイルは、戦後の日本で誕生しました。

これは、日本に住む在日コリアンの人々が、もともとの食文化を日本人の味覚や好みに合わせて発展させたという説が有力です。

つまり日本の「焼肉」とは、DNAを古代朝鮮に持ちながら、戦後の日本で独自の進化を遂げたハイブリッドな食文化なのです!

日本の焼肉はホルモンから始まった

日本で焼肉文化が大衆に広まるきっかけは、戦後の食糧難の時代にありました。

この頃のロースやカルビといった精肉は超高級品。

そこで注目されたのが、安価で栄養豊富な内臓肉、すなわち「ホルモン」です。

当時「放るもん(捨てるもの)」として扱われることもあった内臓肉を、在日コリアンの人々が故郷の味付けで屋台で提供し始めると、その美味しさと安さから、たちまち労働者たちの胃袋を掴みました。

これが、日本の大衆的な焼肉文化の原点です。

ちなみに「ホルモン」の語源は、この「放るもん」説と、活力を与える医学用語の「ホルモン」説があり、どちらも有力とされているんですよ。

自分で焼くスタイルは大阪から

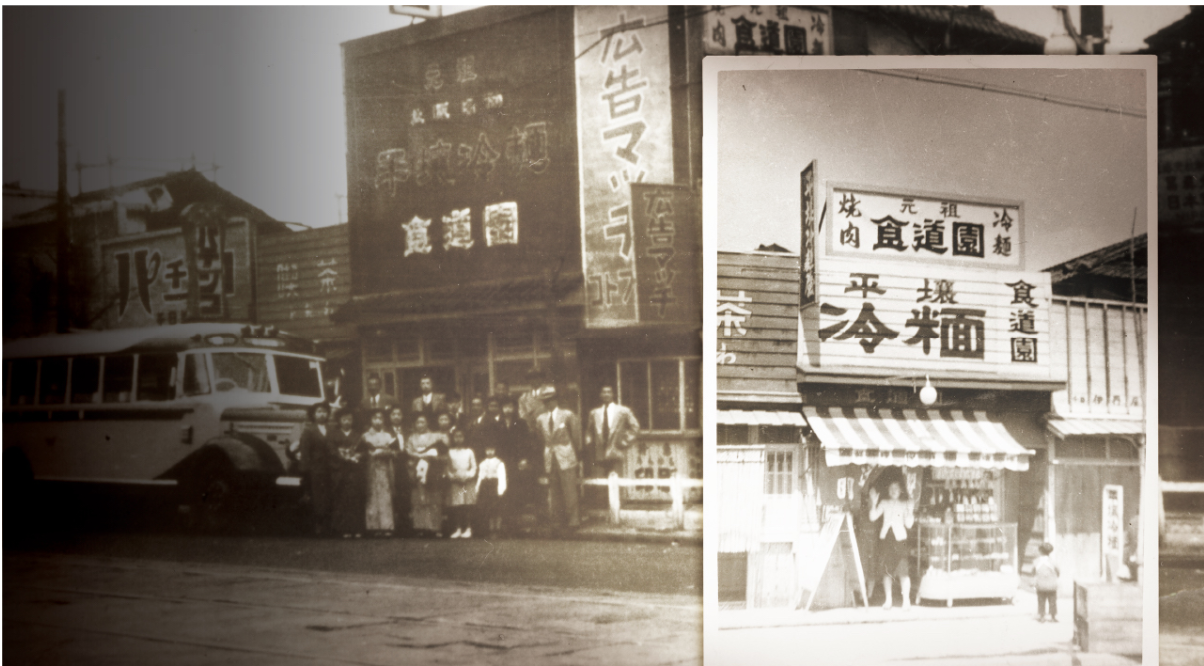

(出典:食道園HP https://syokudoen.co.jp/)

焼肉屋で客がテーブルで自ら肉を焼くスタイルを確立したのは、1946年に大阪で創業した「食道園」と言われています。

それまであまり価値がないとされていたゲタ(カルビの骨と骨の間にある肉)といった部位にタレを揉み込み、お客様自身がロースターで焼くという、まさに現代の焼肉スタイルを考案したとされています。

さらに、煙が充満するのが当たり前だった焼肉店で、日本初の「無煙ロースター」を開発・導入したのも食道園でした。

これにより、服の匂いを気にする女性客や家族連れも気軽に焼肉を楽しめるようになり、大衆に広まる大きなきっかけとなったんですね。

そして大人気の国民食へ

高度経済成長期に入ると、焼肉は贅沢な「ごちそう」として、家族団らんの象徴的な食事に。

その後も、ロース、カルビといった定番だけでなく、ハラミ、タンなど様々な部位が提供されるようになり、塩ダレや味噌ダレといったタレのバリエーションも増え、食べ放題という業態も生まれるなど、日本独自の進化を遂げてきました。

私たちが今、当たり前のように楽しんでいる焼肉にも、長い歴史があるんですね。